“西迁”教授汪应洛的大我人生

◇“逆境方知奋斗乐,何须人间觅坦途。”1958年随交通大学留在上海的学生内迁西安后,一没经费,二缺设备,汪应洛组织师生常驻工厂,日夜跟班进行劳动调研,他带领团队在兰州化肥厂探索出的优化工艺,于1970年在全国推广实施

◇80多岁时,他仍在“和时间赛跑”,奋斗在管理学科的最前沿,2015年,他被授予复旦管理学终身成就奖。在致辞中,85岁的汪应洛铿锵有力地说道;“我将用我的余生,更加努力地来实现我们的中国梦。”

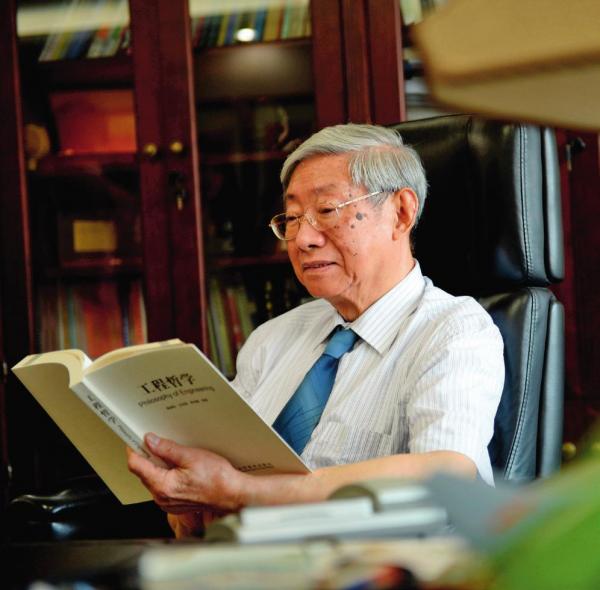

汪应洛院士

同为“西迁”教授,与汪应洛结交近70年,西安交通大学管理学院教授李怀祖从不与汪应洛称兄道弟。“他从不搞小圈子,也从不拉拉扯扯,除了工作需要,他从不组织私人饭局。”李怀祖说。

汪应洛是中国工程院资深院士,也是中国管理学科最重要的奠基人之一,今年7月,他在秦岭下的古城西安走完了人生旅程。生病期间,探视者多到病房里坐不下。

1930年出生于长江边的名城芜湖,汪应洛的一生既有万里长江一般的疏阔、浩荡,也有秦岭高山一般的雄迈、伟岸。“蹲牛棚”没有打倒他,数次大病也没有击垮他,哪怕下半身完全瘫痪后,汪应洛仍然每天坚持锻炼,坚持工作。凭借千磨万击还坚劲的斗志和强烈的使命感,他将一度边缘化的中国管理学从“一息火种”壮大成“参天大树”。在70余年科研生涯中,汪应洛主持完成了“三峡论证”等十余项国家重大项目研究。

他的一生,是为国献智、丹心报国的一生。西安交通大学党委书记卢建军说,汪应洛是科技战线的功臣、民族振兴的脊梁,“俾后人传承前贤筚路蓝缕的创业勇气、魄力和为国家、人民舍身奋斗的奉献精神。这就是中国前进的路。”

汪应洛主编的《系统工程》1-5 版

在管理学科最前沿毕其一生

1969年寒冬时节,因战备需要,西安交通大学千余名师生被临时疏散至陕西省宝鸡市岐山县的五丈原农村。作为学校机械制造系副主任、时年39岁的汪应洛,先期到达后将师生们的住宿逐一安排妥当,最后将一间没有门栓的农家小柴房留给了自己、妻子和两个孩子。

“寒风能直接灌进屋子里,晚上冻得睡不着。”汪应洛的妻子张娴如回忆说。生活艰苦,环境恶劣,大量体力劳动之余,汪应洛仍忙着学习,做研究。白天下地干活,晚上找农民促膝谈心——他想办法多了解农村社会,为管理学的研究积累第一手资料。

新中国成立之初,我国许多大学陆续取消了管理教育,管理科学仅在西安交通大学等少数高校中留下“零星的火种”,一度陷入“公众不认识,社会不承认,政府不支持”的艰难处境。而汪应洛是为中国管理学保育“火种”的人。

作为我国管理学的第一位研究生,20世纪50年代初在哈尔滨工业大学攻读研究生期间,汪应洛“从不参加舞会”,节假日仍在学习,用一年时间学会了俄语,并在苏联专家指导下撰写了新中国第一部管理学学术著作《企业组织与计划》,提出了我国社会主义工业企业管理的基本理论,对社会主义建设初期管理人才的紧急培养发挥了良好作用。

“逆境方知奋斗乐,何须人间觅坦途。”1958年随交通大学留在上海的学生内迁西安后,一没经费,二缺设备,汪应洛组织师生常驻工厂,日夜跟班劳动调研;“文革”开始后,他一度“靠边站”,受冲击“蹲牛棚”,但仍在拉板车、扛麻袋之余坚持做研究——他带领团队在兰州化肥厂探索出的优化工艺,于1970年在全国推广实施。

改革开放大潮下,全国急需大批专业管理人才。

1978年,钱学森等公开发表名为《组织管理技术——系统工程》的文章,为管理学正名。汪应洛敏锐地意识到发展管理教育的“春天”来了,他联络清华大学、西安交通大学、天津大学、华中科技大学(原华中工学院)、大连理工大学(原大连工学院)等五所高校,在西安开会研讨发展我国管理教育的思路和措施,并决定在这些学校率先成立系统工程研究所。

“会议在西安交大行政楼的312室举行,我担任了会议秘书。”李怀祖教授回忆说,“汪应洛以成立系统工程研究所的名义,把之前散落的管理专业人员又重新聚拢了起来,在人财物俱缺,很多人并不看好的情况下,率先扛起了重建中国管理教育与研究大旗,拉开了国内大力发展管理教育的帷幕。”

这次具有里程碑意义的会议,为此后各个大学开设管理学科、成立管理学院起到了垂范作用。此后,汪应洛培养了我国第一位管理工程博士,最早在国内开办MBA、EMBA教育,创建我国工业工程教育体系,推动管理学成为全国学术界第12个学科门类……在大量奠基性工作中,他立足我国国情,服务国家大局,逐步建立起具有中国特色的管理学学科体系。

《战略决策》《系统工程》《国家创新系统理论与中国的实践》……汪应洛一生出版了20余部著作,很多都是管理学类专业学生的必备教材。80多岁时,他仍在“和时间赛跑”,奋斗在管理学科的最前沿。2015年,85岁的汪应洛被授予复旦管理学终身成就奖,在致辞中他说,“我将用我的余生,更加努力地来实现我们的中国梦。”

为国家民族忙到忘我无我

在汪应洛去世9天后的7月20日,他的妻子张娴如接受了《瞭望》新闻周刊记者采访。如何评价丈夫的一生?张娴如动情而朴实的讲述中,总离不开一个“忙”字。汪应洛究竟忙到什么程度?

“20世纪80年代初,我母亲在上海病危。当时,老汪在山西忙工作,女儿正面临高考,我打电话希望他赶紧回来,方便我回上海送老人一程。”张娴如说,“等了好多天,没等来老汪,只盼来他托人捎回的一句话‘但愿老人家早日恢复健康’。最终我也没能回去。”

彼时,汪应洛正在主持研究山西重化工能源基地发展战略,“能源规划涉及的矛盾复杂、集中,老汪常常上矿山、下煤井搜集数据,春节都回不来。”张娴如回忆,“作为女儿我有遗憾;但作为妻子我完全能理解。在我们看来,国事就是比家事重要。”

“每天工作‘白+黑’,每周工作‘5+2’;经常大会套小会,在车上吃点工作餐;即便在外出差,也要把行程排满,不浪费哪怕一分钟时间。”这是很多同行、学生眼中的汪应洛。在70余年科研生涯中,汪应洛以旺盛的事业心和强烈的使命感,先后主持完成了“三峡论证”等十余项国家重大项目研究。

“我是新中国培养出的第一批大学生,深深地爱着我的祖国。”“我深刻体会到科学管理乃治国之道。”汪应洛曾如是说。1982年,他受原国家教委委托,提出并建立了全国教育规划模型,编制了全国和省(区)级应用软件;1983年,他协助组织全国80个部委和单位研究制定了全国人才规划,并于1985年建立了全国人才数据库。

20世纪90年代初,围绕三峡工程的坝高论证,各方意见争论激烈,汪应洛当时是三峡工程重大科学技术研究专家组成员,主要研究三峡工程综合评价和决策分析。经过系统分析,综合各种因素,他所负责的研究组提出的坝高185米、蓄水高175米的建议方案,最终被工程采用。

汪应洛是国内首先将系统工程、管理工程和工业工程融会贯通,形成了特色决策理论和决策方法的专家学者,其核心思想是立足国家需求,强调用系统工程整体优化方案解决重大工程和战略决策问题。2003年73岁当选中国工程院院士后,他没有躺在“功劳簿”上度晚年,克服疾病带来的种种不便,依然为国家需求而忙碌。他曾说,当选院士后是一生中最富有激情的日子。

三峡工程完工后,工程的科学评估显得尤为重要,汪应洛又一次挑起了重担。自2008年起,他带领郭菊娥等课题组成员,一边在瀚如烟海的数据、文献、历史资料中埋头研究,一边奔波在北京、武汉、三峡库区等地,探现场,访移民,进行艰巨而复杂的调研论证,最终成功将这一百年工程的丰功伟绩展示给了世人。

“当时,我们人人都是‘空中飞人’,汪老师是飞得最多、精力最旺盛的那个人。”西安交通大学管理学院教授郭菊娥回忆说,“调研途中,之前突发脑溢血留下了腿脚不便的后遗症,他仍跟着我们爬上爬下,不放过一个重要细节。”

在很多学生眼中,汪应洛具有敏锐的洞察力和锐意进取的勇气。早在上世纪90年代初,他前瞻性地著文建议开拓现代丝绸之路,服务国家发展大局;1995年他提出了基于计算机智能化的战略决策方法和支持工具。他也是我国最早研究和提出治理环境问题战略的学者之一。进入耄耋之年后,汪应洛仍忙着研究大数据应用、智能城市建设和我国服务型制造业发展战略等社会重大需求领域。

“面对信息化时代、大数据时代,我们要创新发展,始终站在时代的前沿,既能够把握发展的战略机遇,又能够脚踏实地为国家的重大需求开展科研工作。”84岁高龄时,汪应洛如此说道。

坚守大西北?终老于教育

60多年前的中华大地上,一场名闻中国教育史的西迁征程于上海黄浦江畔“扬帆起航”——数千名交通大学师生,积极响应党的号召,支援西部建设,陆续分批内迁西安。在星夜兼程的西迁热血青年中,就有汪应洛和李怀祖的身影。与诸多西迁教师一样,他们在大西北一扎根,就是一辈子。

在上海时,李怀祖与汪应洛同在一个教研室;同年“西迁”后,两人又一起做研究,搭班子,共事超过一个甲子。当记者用“好兄弟”来形容两人的友谊时,李怀祖连连摆手表示不认可。“我们就是简单的同事关系,不能称兄道弟。”他强调说,“老汪一辈子潜心做科研,不搞小圈子,也从不拉拉扯扯。”

“即便在他家开会,一说完工作,汪老师就立刻站起来,准备忙下一件事,我们就知道该走了。”采访中,很多学生眼中的汪应洛是“除了工作需要外,从不组织私人饭局”的人。就是这样一个“平时话不多,不喜欢侃大山,也不刻意经营私人关系”的汪应洛,却有着令妻子张娴如惊诧的“好人缘”。

1994年,汪应洛在北京出差期间,突发脑溢血住院治疗,一度半边肢体失去知觉。“当时我没有通知在外地的两个儿女。”张娴如说。“在北京人生地不熟,我担心一个人忙不过来。”令她意外的是,前来探视的人多到病房里坐不下。汪应洛在北京的一些学生,坚持每天到医院送饭、喂饭;从外地飞来的学生则忙着给汪应洛按摩腿脚甚至端屎接尿。

“我父亲有很强的包容心”,儿子汪时奇说,“他说过,每个人都有长处,把这些长处汇聚起来,就能为国家建设、发展出一份力。”

在很多国家重大项目课题中,汪应洛常常让学生担任汇报人,自己坐在下面边听边完善修改意见。学生席酉民上学期间就被他先后举荐到原国家科委、国务院发展研究中心等部门,参与了南海油田开发等国家重大项目研究。“我出身在陕南农村,年纪轻轻就能从国家级平台开始学术研究,这完全得益于汪老师。他是真正的大家。”如今已是西交利物浦大学执行校长的席酉民说。

“我这一辈子最钟情的是科研教育事业……一边搞科研,一边带学生,这条路我走着心里很踏实。能为国家多培养些人才,看着他们在各自领域发挥作用,我感到非常欣慰。”在把一代又一代学生推向广阔天地的同时,汪应洛依旧坚守在大西北,他说自己的处世哲学是“宽容待人,淡泊心态”。

“我曾有多次机会调回上海,或者到中央部委工作,但是,我最后决定还是留在西安交通大学,立志终生忠诚于党的教育事业,为祖国培养优秀的管理人才。”在执教60周年感言中,汪应洛衷心感谢党对自己的培养,正如1952年他在入党志愿书中所写:“我坚决要放弃个人利益……争取做一个光荣的共产党员,全心全意为人民服务。”

“去世前一个月,我去探望时他的身体已经非常虚弱,但依然在谈工作,关心的还是国家和社会发展。他一生情系家国。”席酉民说。

文章刊载于《瞭望》2023年第42期

报道链接:https://h.xinhuaxmt.com/vh512/share/11721787?d=134b366&channel=weixin

首届“中国-中亚高等教育合作论坛”在哈萨克斯坦举办

首届“中国-中亚高等教育合作论坛”在哈萨克斯坦举办 物理学院赴陕师大物理学与信息技术学院调研并签订战略合作协议

物理学院赴陕师大物理学与信息技术学院调研并签订战略合作协议